結論

初めから心から楽しいと思える仕事に出会えることはそうないでしょう。A先生のようにチャンスがあれば飛び込んでみるという行動力が自分を知るきっかけになり、納得できる仕事に巡り合える可能性を広げます。本記事では以下のお悩みを解消します。

- 教員になろうか迷っている

- 教員って忙しいイメージがあるけど実際どうなの?

- 通常学級と特別支援学級の違いってなに?

- 小学校か特別支援学校の教員どちらがよいか迷っている。

話を聞きたくなるキャリアの持ち主『A先生』

今回、インタビューを引き受けてくださったのは特別支援学校教諭のA先生です。A先生は、民間企業から小学校教員に転職したのち、特別支援学級、特別支援学校を経験されています。

民間企業での経験やそれぞれの学校のよさについてリアルな話が聞けそうです!また、転職や小学校から特別支援学校に異動したときの心境も気になります!

40代男性

3児のパパ

民間企業6年

教員歴15年

大学卒業後、空港コンサルを担う民間企業に6年勤めた後、転職して小学校教員を9年、(通常学級6年、特別支援学級3年)肢体不自由の子どもたちが通う特別支援学校に2年間勤務されています。そして、現在は知的障害の子どもたちが通う特別支援学校で勤務されています。

キャリア形成の第一歩 空港コンサルタントというキャリア

――大学生の頃は教員を目指していたわけではなかったとか。

A先生 就職活動をしていた時期は、なんとなく飛行機に携われる会社にしようと思っていた程度でしたね。それから大学教授にすすめられるままに空港コンサルをしている会社に就職しました。

空港コンサルは、国や航空会社に助言をする仕事です。新しい空港を作る際に周囲の環境を考慮しながら設計したり費用対効果などを検証したりします。

空港コンサル自体はおもしろいものでしたが、時代とともに下火になっていきました。また、会社に尊敬できる人がいなかったことや、仕事の特性上自分の裁量で仕事を進められることが少なかったことに違和感があったため、退職することにしました。

小学校教員というキャリア

――転職を意識されている中で小学校教員に決めたきっかけはありますか?

A先生 最初に考えていた転職先は、公務員でした。特別な思いもなく安定しているという理由でなんとなく勉強していた程度です。そんな中、私の妻が小学校教員ということもあり小学校の様子を見る機会がありました。そのときに、とても楽しそうというか、やりがいのある仕事だなと感じ、目指すことにしました。

A先生 持っていなかったので1年かけて通信教育で取り、翌年採用試験を受けて合格しました。

――最初に担任したクラスの印象はありますか?

A先生 教室に入ったときの子どもの視線や自分が何か言わなければならない雰囲気に戸惑いましたが、民間企業に勤めていた時もアドリブで話すことがあったのですぐに切り替えることはできました。もし、新卒だったら難しかったかもしれませんね(笑)

――教育学部卒ではないということですが、教員1年目はクラス運営に苦労したのではないですか?

A先生 特別に苦労をしたということはないですね。29歳で教員になったのですが、私は子どもと同じ感覚で楽しく遊ぶことができたので、自然と信頼関係を結べていたのかもしれません。もちろん、勢いで無理やり乗り切った場面もあったのでしょうけど。

――6年ほど小学校の通常学級を経験されていますが、順調でしたか?

A先生 だいたいは順調でしたが、3年目で多動傾向のある子のいるクラスを持ちました。当時はまだまだ発達障がいについて認知されておらず、私も知識がなかったため手探りでしたよ。

A先生 放課後にご褒美シールを渡すこともしましたし、想定外な発言があった場合には、その発言を拾って広げていくのか、それとも制止して授業を進めるのかなど常に考えながら授業を進めていました。

他にもその子が暴れたときもあったのですが、一端教室から出して落ち着くまで待つのか、みんなの前で諭すような言葉かけをするのか、はたまたその行動について他の子どもを巻き込んで「今の言動についてどう思う?」などと一緒に考えてみたりするなど要所要所でいろいろなアプローチをしていました。

結果的に大きなトラブルはなく、クラスとしての機能も損なうことなく1年間過ごすことができました。

A先生’s COLUMN 厳しい先生の後はやりずらい厳しすぎる先生のあとの学級はやりにくいと感じます。どうしてもクラスの雰囲気が「その先生の言うことしか聞きません!」となってしまっているので。でも、やりずらいだけで学級指導の基本は変わりません。

最初は気を遣いますが、自分なりにどこで線引きするかを明確にすることが大切です。例えば、「相手や自分を傷つけるときは許さないよ。」など、どのような行動が許されないのかを明確にして学級のルールや方向性をある程度決めます。

あとは、言ったことに対してブレた指導をしなければ子どもたちとよい関係を築けます。

特別支援学級担任というキャリア

――その後特別支援学級の担任を希望したのは、その子との関りがあったからですか?

A先生 そうですね。多動傾向の子どものいるクラスをもってみて、特別支援教育を勉強してみたいと思い特別支援学級の担任になりました。

しかし、希望してみたはいいものの、最初はどのように子どもたちと関わっていけばよいか、どのように授業を進めていけばよいのか、まったくわかりませんでした。

A先生 本当にそうです。ただ、このときは同僚の先生に教材をもらうことができたので、その教材を手掛かりにいろいろ試しながら取り組みました。結局、環境やリズムに慣れるのに半年はかかりましたね。

でも、特別支援学級のやり方がわかってくるととても楽しいと感じるようになりました。通常学級とは違い、子どもの様子を観察して、自分で学習課題や教材を作ることが楽しかったです。

――小学校の楽しさとはまた違うということですか?

A先生 もちろん、通常学級の子どもたちと関わることは楽しいです。それに、授業準備で良いアイディアが浮かんできたときには、子どもたちの反応を見るのが楽しみで、「はやく授業をしたい!」という気持ちになります。

しかし、常に莫大な事務処理に追われてしまうので、そういった楽しい部分が陰ってしまっていると感じています。

A先生 いいですよ(笑)。通常学級は、テストや宿題があり授業も1年間で全科目の教科書を終わらせる必要があります。どうしても、通常学級はやらなければならないことが多いんですよ。

ほとんどの教科を担任が行いますし、放課後もいろいろな会議や研修があるので授業準備にかけられる時間がほとんどありません。教科書を持ち帰って授業を考えようとはしますが、家に着くころにはへとへとで……。

そのため、教材研究も浅くなりがちでとりあえず教科書を進めるという悪循環でした。やはり、私は自分で納得したものを自分で作って臨みたいので授業準備に十分な時間がさけないまま授業をしていくことにストレスを感じていたのかもしれません。

A先生 特別支援学級は、個に応じた教材や課題を考えるので教科書はありません。これが、大きかったです。

もちろん、教科書を参考にしながら指導することはありますが、よりその子に適した教材にするために自分で作ります。このように、何かに追われながらこなしていくという感覚ではなく、自分で納得したもので指導できることが私はとても好きでしたね。

――確かに通常学級はやることが多いイメージはありますね。それが良い悪いということではないと思いますが。

A先生 例えるなら、通常学級は新幹線のように速いスピードで進んでいくイメージです。早く遠くへ行くことはできるけれど、ゆっくりと景色を見て楽しむ暇は大人も子どももないと感じています。

一方で、特別支援学級は普通列車のようにゆっくり進んで1駅1駅停車するイメージです。成長スピードはゆっくりかもしれませんが、1つ1つの出来事にじっくりと向き合い友達とも先生とも小さな喜びを最大限共有できる環境だったと思います。

肢体不自由の子が通う特別支援学校へ

――その後、肢体不自由のお子さんが通う学校に異動されたんですよね。

A先生 実は、特別支援学級に勤めていた頃、研修で県立の肢体不自由専門の特別支援学校を見学しにいくことがありました。第一印象は、建物が古く校舎内も暗めで古い病院を連想したほどでした。

でも研修を受けるとそんなネガティブな印象も吹き飛ぶほど、とても衝撃的でした。とにかく子どもとかかわっている教員が明るかったんですよ。なぜ、そんなに明るくいられるのか当時はわかりませんでしたが、私の心にとても残る出来事でした。

――この研修がのちの教員人生を大きく変えるものだったんですよね。

A先生 そうですね。研修を受けた翌年にその学校で2年だけ異動できることを知ったんです。それで、あの明るさはなんだったのかという興味もあり応募することにしました。それが転機だったと思います。

実はこの頃、支援学級で教員をしていくのか通常学級で教員をしていくのか迷っていました。両方経験してみて、私は支援教育が向いているなと感じてはいましたが、支援学級で学んだことを通常学級で活かしてみたいという気持ちもあり、もう一度通常学級の担任をやってみることにしました。

――その1年間はどんな年になったんですか?

A先生 結論から言うと、通常学級の大変さを改めて感じた1年でしたね。通常学級の事務仕事や理科研究の理事などで忙殺され自分の子どもともうまく関われない状態になってしまいました。やっぱり、自分の求める働き方とは違うなということがはっきりしました。

A先生 おそらく、辞めたいと考え始める前に先ほどお話しした肢体不自由専門の特別支援学校で2年間勤務できるチャンスが訪れたんだと思います。前年度研修にいったときの印象が残っていたこともあって、それに応募し、次の年からそこで働き始めました。

――見学したときの印象とは何か違いましたか?

A先生 実際に働き始めても研修で見た通り、教員は心から明るく子どもたちと接していましたし、私自身楽しい日々を過ごすことができました。

通常学級と比べて学習面でも行事の面でもやらなければならないことが少ないため、自分のイメージ通りに授業をつくったり子どもたちとのびのび遊んだりできるという環境が自分に合っていると感じました。本当に楽しかったですね。

――通常学級や支援学級とは何が違うのでしょうか?

A先生 正直に話すと肢体不自由の特別支援学校に通うお子さんたちは、将来どこかに勤めるということは難しいです。そのため、教員も保護者も「1日1日を楽しくしよう!」という気持ちで子どもと関わっていましたし、そのための準備を十分とることができました。

一方通常学級は社会に出ることを見据えて、学力だけでなく身なりや生活態度も教育していく必要があります。もちろん、通常学級の担任をしていたときも子どもたちが学校を楽しいと思えるようにしたいと思ってはいましたが、実際にはやるべきことを消化することで精一杯でした。

将来を見据えて指導するのか、とにかく”今ココ”を一生懸命楽しむのかといった方向性の違いが教員の明るさにも出ているように私は思いました。

A先生‘sCOLUMN

肢体不自由特別支援学校の1日

学校到着後、水分補給をします。子どもによっては、とろみをつけます。その後は、筋肉を伸ばすなど身体をほぐします。

次に、体育や生活などクラスで授業を行います。視力や聴力が不自由なお子さんもいらっしゃるので、できる限り五感全てを刺激できるような体験ができるように意識していました。

例えば、お話遊びという授業では、絵本「まほうのレンジ」の読み聞かせを行いました。しかし、教員が読んで聞かせるだけでなく、本の内容と同じような体験ができるようにします。お話の中でラーメンを作る場面があれば、実際にラーメンを作って匂いや温度、レンジの音などを取り入れて五感で絵本の世界観を味わえるようにしていました。

午後は子どもの実態に応じて遊んだりマッサージしたり歩行の練習をしたりして過ごし、帰りの会の後は、スクールバスで帰宅する子やデイサービスに行く子のお見送りをして子どもと過ごす時間は終わりです。

支援学級、支援学校を経験してわかったこと

――支援学級と支援学校を両方経験されて、やっぱり支援学校が合っているなと感じたようですが、同じ特別支援教育という枠組みで違いはなんですか?

A先生 支援学級は、通常学級よりもゆっくりとしたカリキュラムで進みますが、それでもたくさんの交流や学校行事などに参加しなければなりません。支援学級の子どもたちの中には、行事や交流が好きでない子もいますが、保護者の願いなどを加味するとなんとか励まして行かせるということも多くありました。

私は心のどこかで無理に参加せず、自分ができる範囲で頑張ればよいと考えてしまうので、思いと指導がかみ合わなかったのもストレスだったのかもしれません。

A先生 ストレスがゼロになることはありませんが、素の自分でのびのびと子どもたちと関わることができています。やっぱり特別支援教育が自分に合っているんだなと思いますよ。

自分に合った仕事はすぐには見つからない

通常学級の大変さを話さているときに、ぼくはA先生が民間企業で感じていた違和感とも似ているなと思いました。A先生は民間企業に勤めていたときも自分が納得したものではなく相手に合わせて決められた仕事をしていくスタイルに違和感をもっておられましたね。

通常学級も教科書や行事など決められたことがたくさんあります。A先生が通常学級よりも特別支援学級や特別支援学校の方が楽しいと感じた理由は、教科書という決められたものに従って授業するのではなく、自分で納得したものを作り上げたいという職人気質な部分があったからなのかもしれませんね。

初めから自分にピッタリな職業、心から楽しいと思える仕事に出会えることはそうないでしょう。実際に働いてわかることもたくさんあります。しかし、A先生のようにまず飛び込んでみるという行動力が、自分を知ることにつながり、納得できる仕事に巡り合えるチャンスをつかむということなのかもしれません。

【キャリア教育インタビュー】薬剤師編はこちら

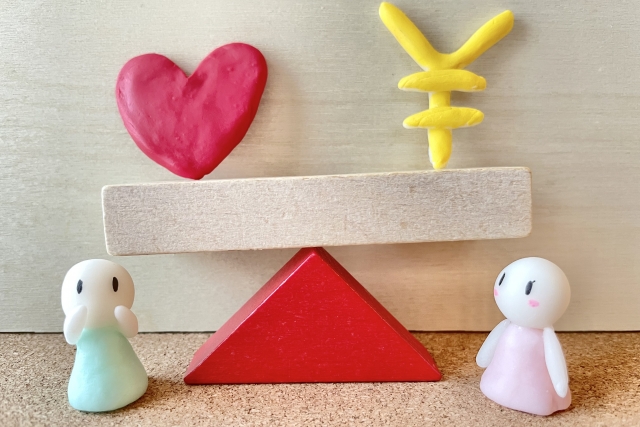

おまけ 教員の給料と仕事量は見合っているのか

――現在、教員の多忙化や残業代が出ないことで教員から不満の声を聞くことが増えてきました。A先生はどのように考えますか?

A先生 たしかに教員は残業をほぼ毎日しますが残業代はでません。しかし、私は不満はありません。民間企業では、相手が納得する成果物を納期までに作らなければなりません。

しかし、教員にはノルマがありませんし、形として残る成果物もほとんどありません。それに教材研究に関しては際限なくできてしまいます。そうなると、やはり残業代の支給はなじまないと思いますね。また、収入面を見ても決して低くない給与をいただいているので私は満足しています。また、子どもが帰ったあとは、ある程度リラックスして自分のペースで仕事ができるのも民間企業とは違う点でしょうか。

ただ、高学年の仕事量を考えると高学年を受け持った方には手当てを支給してもよいと思います。高学年は授業時数が多いだけでなく、学校のリーダーとして行事や委員会を引っ張る役割があります。でも、いきなり子どもたちだけで下級生を引っ張ることはできません。その背景には担任のきめ細かい指導があってのことです。そうした、労力や指導に必要な時間を考えると手当てがあってもいいんじゃないかなと私は思います。