結論;固い、柔らかいなどいろいろな感覚刺激を体験できる遊びをしましょう。この記事では、脳を覚醒させる感覚刺激遊びをご紹介し、以下の悩みを解消します。

- ボーッとしていることが多くて、公園でも楽しそうに遊ばない。

- マッチングやペグなどの学習ができそうだけど、教員が手を動かさないとできない。

- 興味を示す遊びが少なくて困っている。

- 手を叩いたり、くるくる回ったりと自分の世界で遊んでいることが多く、指導が難しい場面がある。

以上のお悩みを解消いたします。

はじめに

知的障がいや自閉症のお子さんの場合、脳の覚醒レベルが低いことが良くあります。つまり、意識が自分の内側に向いている状態なので、遊びが広がらなかったり、コミュニケーションが取りずらかったりします。

赤ちゃんは、お母さんの掛け声や表情、外の動くものがきっかけとなって脳が発達します。

このことからもわかるように外や人に興味を持つということは、発達を促す上で非常に大切な教育なのです。

おすすめ感触遊び7選

重度の知的障がいのあるお子さんの場合、最も重要な遊びは、皮膚への刺激がある遊びです。

見ることや聞くことよりも、皮膚からの感覚の方が脳がキャッチしやすいので、いろいろな感触の物をさわらせてください。学習のスタートは触覚なのです。以下は、感触遊びで使える素材と遊び方です。

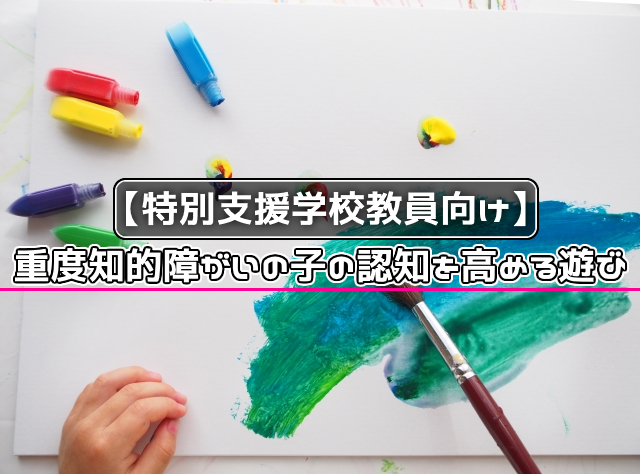

直接手に絵の具をつけて描く

水で溶いたものも、原液のもの用意すると、2種の感触で遊べます。

砂や泥

砂で手を埋めてみたり、穴をほって水をいれてみたりしてサラサラやべとべとを楽しみましょう。

小麦粉粘土

小麦粉のちょっとひんやりした感触もいいですし、水を加えて粘土のように遊ぶのもこねる動作に繋がり、脳を刺激してくれます。

片栗粉粘土

片栗粉を水で溶いて火にかけると、とろっとしますよね。実は、片栗粉が多いとゼリーのようにプルプルになるんです。透明度もあるので、食紅を混ぜてもきれいですよ。

タオル

タオルは、柔らかく温もりのある感触です。このままだと、遊びずらいですが、暖めたり冷やしたりするとより柔らかいプラス温度の感触が刺激となります。

布ブランコ

バスタオルなど大きな布に子どもを乗せて、大人が揺らしましょう。少し体力が必用ですが、子どもが大好きな遊び間違いなしです!

トランポリン

トランポリンは、粘土よりも身体全体に感覚が入るので、脳の覚醒が上がりやすいです。一方で強い刺激になるので、大好きな子は、授業との切り替えがなかなかできない場面も想定できます。

そうなれば、コミュニケーションの指導だと思って、カードやタイマーを使って、勉強と遊びの折り合いをつけるようにしましょう。

もし、授業前に軽く行いたいのであれば、教室でも十分置けるサイズのミニトランポリンも売ってあるのでぜひ検討してみてください。

机上学習の前に感触遊びを取り入れると脳が起きる。

覚醒の低い子の特徴として、手を叩く、くるくる回るなどの自己刺激が多いことや、声かけの反応が鈍いということがあげられます。

そうなると、マッチングやビーズ通しなどの認知を高める個別の学習が難しいです。

できる能力はあるけれど指示が上手く届いていないと感じる場合、個別学習の前にトランポリンや布ブランコと小麦粉粘土といった感触遊びを取り入れてみましょう。

こうした感覚は、直接皮膚を介して脳に刺激が伝わるので、脳が起き、こちらに注目しやすくなります。

感覚遊びは学習のベースを築く

今回ご紹介した感覚遊びは、子どもたちが大好きで各学校でもいろいろな方法の感覚遊びを実践されていると思います。

この感覚遊びは、姿勢や集中力、好奇心など学習をする上で大切な脳の仕組みを発達させます。

もし、机上学習がうまくいかない場合、感覚遊びが足りてない可能性があります。

低学年のお子さんならなおさら、たくさんの遊びを経験させ、後期から机上学習に少しずつチャレンジしていくという支援指導も大切です。

少し勇気がいるかもしれませんが、遊びをないがしろにして行う学習の成果は微々たるものですので、思いっきり遊んでください!

コメントを残す